天然产物农药具有环境友好、低毒易降解的优势,能有效减少化学残留,保护生态平衡并促进农业可持续发展。基于天然产物的新农药开发是当前研究的前沿和热点。

近日,南京农业大学朱映光教授团队以天然产物L-香芹酮为骨架,设计并合成了三类全新的L-香芹酮基衍生物,系统评估其抗植物病原真菌活性,并深入探讨其作用机制。相关研究以“Design, Synthesis, Antifungal Evaluation, and Action Mechanism of Novel L‑Carvone-Based Derivatives as Potential Succinate Dehydrogenase Inhibitors”为题,发表于农业综合国际权威期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。

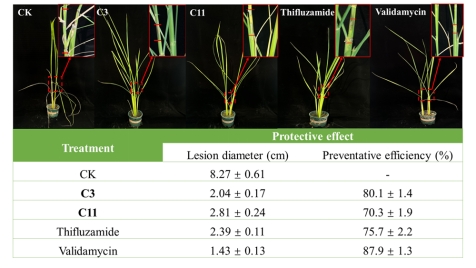

本研究通过在L-香芹酮结构上引入酰胺和腙类基团,构建了A、B、C三大系列共40余种目标化合物。初步立体活性结果表明,大多数目标化合物对六种常见植物病原真菌——包括水稻纹枯病菌、灰霉病菌、油菜菌核病菌、小麦赤霉病菌、苹果腐烂病菌及辣椒疫霉病菌——均表现出良好的抑菌活性。值得注意的是,化合物C3对水稻纹枯病菌、灰霉病菌、油菜菌核病菌、小麦赤霉病菌、和苹果腐烂病菌表现出广谱抗真菌活性,EC50值分别为0.274、0.985、4.17、5.71和2.29μg/mL。活体实验表明,化合物C3在200μg/mL浓度下对水稻纹枯病菌的防治效果可以达到80.1%,而化合物C13对番茄灰霉病的防效则达68.7%,显示出良好的开发应用潜力。

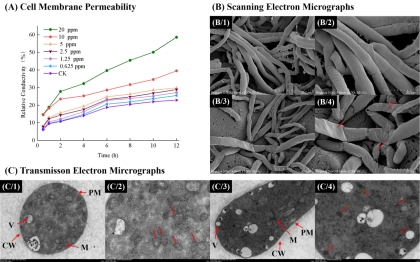

为进一步揭示其作用机制,研究团队开展了一系列机制验证实验。细胞膜通透性测试、扫描电镜(SEM)与透射电镜(TEM)观察表明,C3能显著破坏病原菌的细胞结构和减少线粒体数量,诱导细胞膜通透性升高,从而抑制菌丝生长。线粒体膜电位测定显示,C3处理可显著降低R. solani线粒体膜电位,提示其作用机制可能涉及诱导线粒体功能障碍,并通过体外SDH酶活实验验证了其靶标。

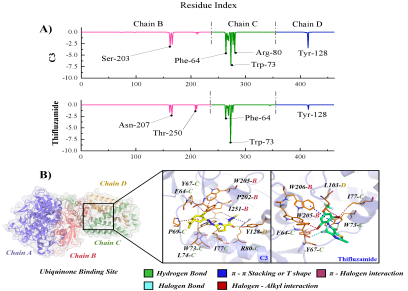

通过分子对接与分子动力学模拟进一步分析了活性小分子配体与靶标之间的动态稳定过程,揭示了三类化合物抗菌活性差异的根本原因。此外该研究还进一步深入分析化合物C3的稳定因素。结果显示,C3与靶标蛋白琥珀酸脱氢酶(SDH)结合稳定,结合能(−29.1 kcal/mol)与对照药物啶酰菌胺(−29.8 kcal/mol)接近。构象分析表明,C3的香芹酮骨架与SDH活性口袋内关键残基形成稳定的疏水和π-π堆积相互作用,且分子占据与啶酰菌胺相似的结合位点,验证了其作为SDHI类杀菌剂的潜力。

该研究不仅为L-香芹酮类天然产物的农药结构改造提供了新思路,也为新型SDHI杀菌剂的开发提供了坚实的理论基础和候选分子。南京农业大学为该论文的第一署名和通讯单位,理学院博士生陈虹艺与姜尊云为共同第一作者,朱映光教授为通讯作者。理学院研究生麦子芸和孟阳参与了本研究,理学院章维华教授,吴磊教授,张明智副教授和戴鹏博士对研究设计、论文修改提出了宝贵意见与支持。该工作得到国家重点研发计划、江苏省农业科技自主创新项目及中央高校基本科研业务费等项目支持。

全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c10500