植物病原真菌侵染农作物时会导致农作物产量和质量降低,严重时可引发巨大的经济损失,甚至威胁全球粮食安全。化学杀菌剂因其成本低、操作简便、防效显著且持效期长等优点,被广泛用于植物病原真菌的防治。目前市场上常用的化学杀菌剂约有30余种,然而长期大范围使用导致病原菌抗药性问题日益加剧,因此开发新型、高效的化学杀菌剂具有非常重要的意义!

近日,南京农业大学朱映光教授团队以天然产物L-紫苏醛为骨架,设计合成了一系列新型L-紫苏醛衍生物,系统评估其抗植物病原真菌活性,并深入探讨其作用机制。相关研究以“Design, Synthesis, and Antifungal Activity Evaluation of Novel Hydrazide-Containing L‑Perillaldehyde Derivatives as Potential Fungicides”为题,发表于农业综合国际权威期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。

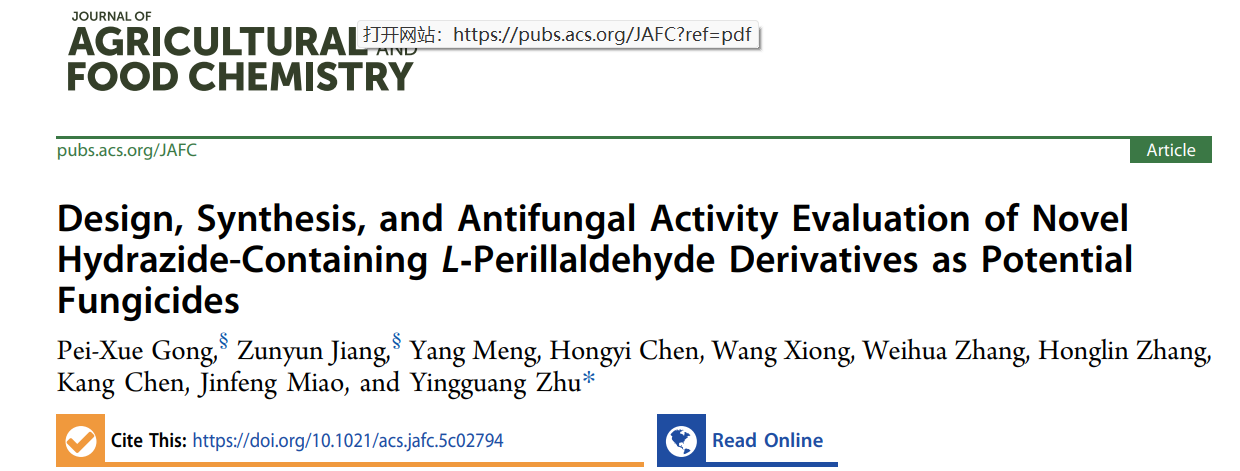

本研究将活性片段酰肼与天然产物L-紫苏醛拼接设计合成了36个L-紫苏醛衍生物。初步立体活性结果表明,大多数目标化合物对植物病原真菌具有较好的活性。值得注意的是,化合物C4对水稻纹枯病菌,小麦赤霉病菌,菌核病菌和苹果腐烂病菌的EC50值分别为0.260 μg/mL,0.480 μg/mL,0.240 μg/mL,0.512 μg/mL均优于商品药多菌灵(0.651 μg/mL,0.804 μg/mL,0.520 μg/mL,0.898 μg/mL)。活体实验表明,化合物C4在200 μg/mL浓度下开展的保护和治疗实验中对水稻纹枯病的保护和治疗效果达到81.1%和80.6%;对油菜菌核病的保护和治疗效果达到93.3%和90.9%。

图1. 化合物C4的活体防治实验

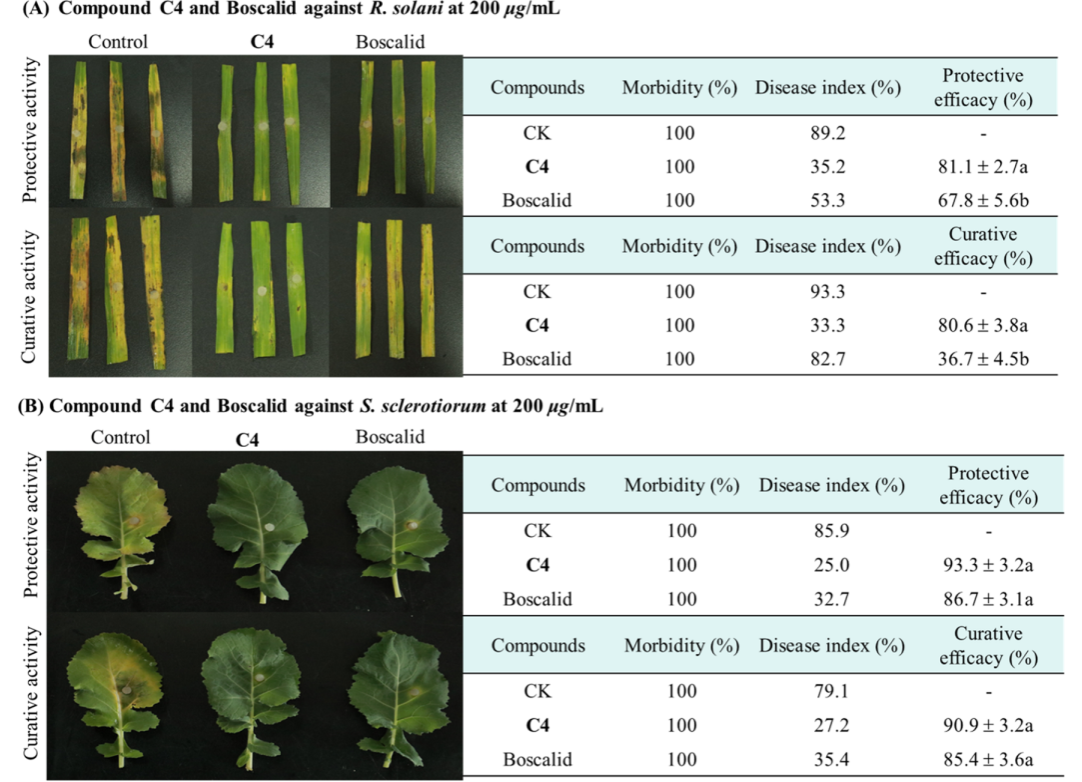

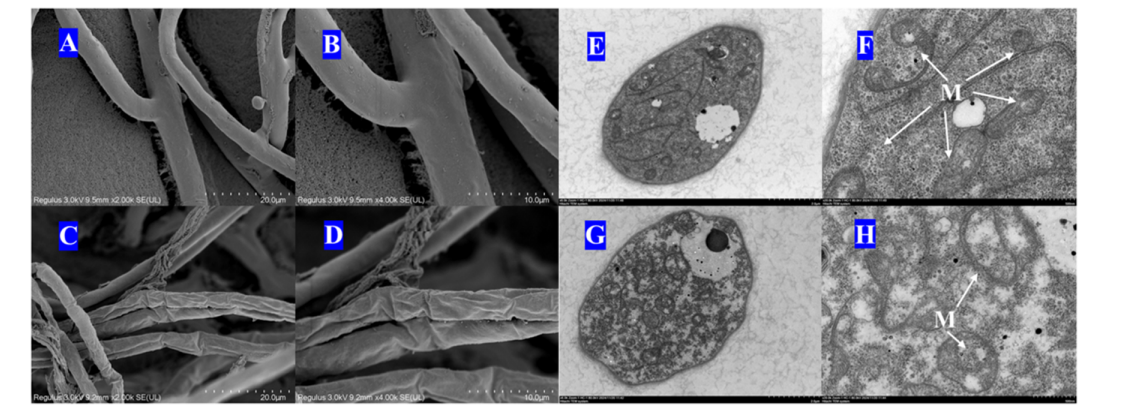

为进一步揭示其作用机制,研究团队开展一系列的机制验证实验。扫描电镜和透射电镜表明化合物C4能显著破坏细胞结构导致细胞内线粒体数目减少。细胞内容物渗漏的测定及PI染色表明化合物C4严重破坏了细胞膜的完整性,从而抑制菌丝生长。活性氧的检测显示细胞内活性氧含量升高,说明目标化合物的活性可能源于细胞内活性氧的积累。线粒体膜电位测定显示,C4化合物可显著降低水稻纹枯病菌线粒体膜电位,揭示其作用机制可能涉及诱导线粒体功能障碍,并通过体外SDH酶活实验验证了其靶标。

图2. 电镜实验、细胞内容物渗漏的测定及PI染色

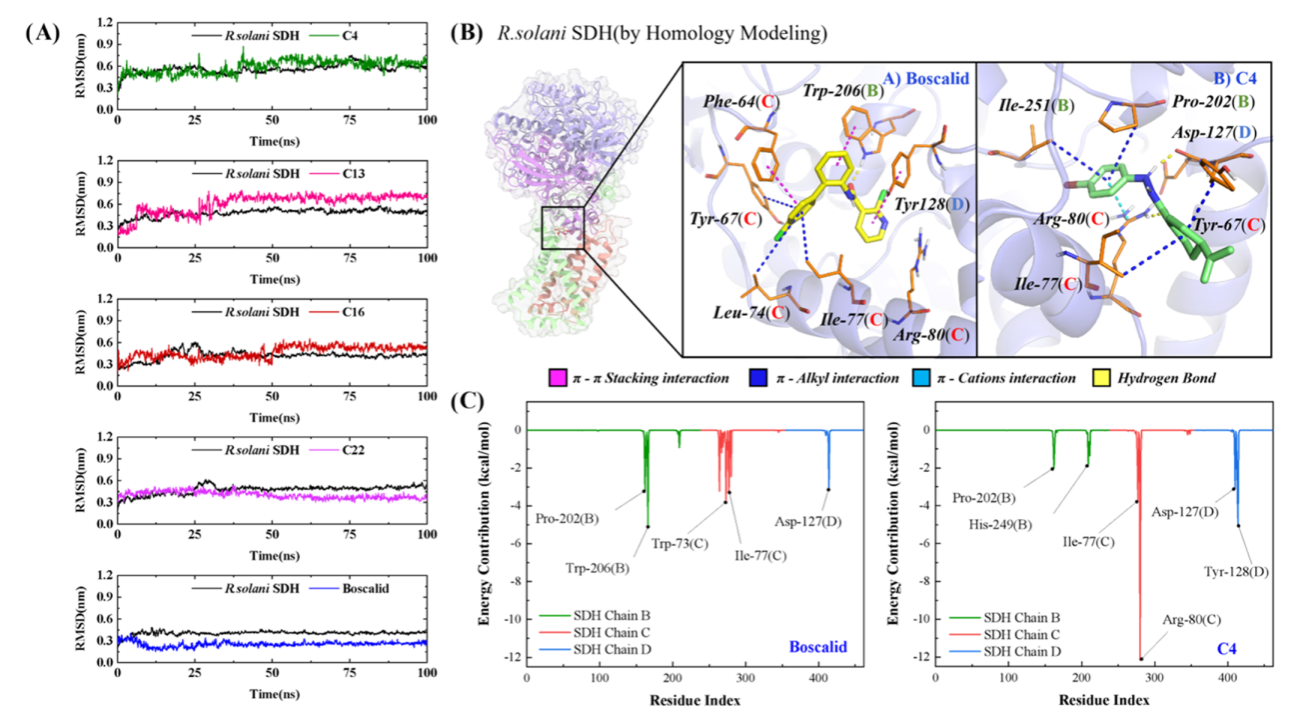

通过分子对接与分子动力学模拟进一步分析了活性小分子配体与靶标之间的动态稳定过程。结果显示,化合物C4与靶标蛋白琥珀酸脱氢酶稳定结合,结合能(-39.5 kcal/mol)比对照药啶酰菌胺(-31.4 kcal/mol)低。构象分析表明,C4和啶酰菌胺在相同的活性口袋内采用相似的构象与周围的氨基酸相互作用,验证了其作为琥珀酸脱氢酶类杀菌剂的潜力。

图3. 分子动力学模拟与分子对接实验

该研究不仅为L-紫苏醛类天然产物的农药改造提供了新思路,也为新型琥珀酸脱氢酶杀菌剂的开发提供了坚实的理论基础和候选分子。南京农业大学为该论文的第一署名和通讯单位,理学院博士生宫培雪与姜尊云为共同第一作者,朱映光教授为通讯作者。理学院博士生陈虹艺,硕士生孟阳和熊望参与了本研究,理学院章维华教授对研究设计、论文修改提出了宝贵意见与支持。该工作得到国家重点研发计划、江苏省农业科技自主创新项目及中央高校基本科研业务费等项目支持。全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c02794